Teil 2 Der Aufstieg Europas

Der Aufstieg Europas nahm seinen Anfang im 15. und 16. Jahrhundert. Die säkularisierenden Einflüsse der Renaissance verschafften den weltlichen Herrschern die alleinige Deutungshoheit ihrer Interessen. Es entstanden gewichtige Nationalstaaten wie England, Frankreich, Spanien, Portugal und die Niederlande. Sie trieben die Erforschung und im nationalen Interesse die Eroberung großer Teile der Welt voran. Den Beginn dieser Expansionsphase leiteten Spanien und Portugal ein, die die ersten Kolonien in Südamerika sowie Handelsposten an den Küsten Afrikas und Asiens gründeten. Frankreich, England und die Niederlande folgten ihnen nach. Rein machtstrategische Interessen der europäischen Staaten innerhalb des Kontinents wichen national ökonomischem Kalkül.

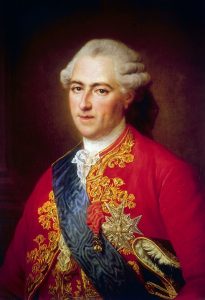

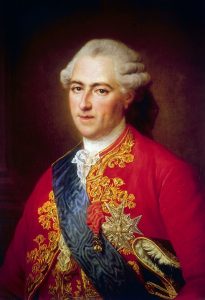

Innereuropäische Konflikte, wie dies der Dreißigjährige Krieg, zeigte, dienten letzten Endes nur dazu, die Machtverhältnisse zu konsolidieren, die konfessionelle Einheit der oder des jeweiligen Staatsgebildes im Sinne einer Staatsgewalt zu festigen. Im Gebiet des Deutschen Reiches schwächte es die, teilweise noch vorhandene Zentralautorität, entscheidend und führte in die absolute Souveränität der Kleinstaaten und ihrer Landesherren, was aber in Folge den machtpolitischen Exitus in Europa bedeutete. Als Folge dieses Konfliktes etablierte sich auf dem Kontinent der Absolutismus, der in Frankreich unter der Herrschaft Ludwigs XIV. seine deutlichste Form aufzeigte. Vom ökonomischen Gesichtspunkt zeigte dieser Krieg aber auch auf, dass mit innereuropäischen Konflikten kaum noch ein nachhaltiger wirtschaftlicher Vorteil zu erzielen war.

Koloniales Machtstreben

Die Potentaten Europas benötigten zum Erhalt ihrer absoluten Herrschaft enorme Mengen an Kapital, welches allein durch die Ausbeutung ihrer Bevölkerung nicht zu beschaffen war. Als Spanien und Portugal die unterjochten Völkern Süd- und Mittelamerikas ausplünderten und damit die Messlatte weit anhoben, stand nun die Frage der Größenordnung von verfügbarem Kapital im Fokus machtpolitischer Erwägungen. Die zentralistisch regierten Staaten Europas, die als Einheit über eine machtpolitische Potenz verfügten, brachten sich in die marodierende Meute ein, der Wettlauf um die größte Beute nahm ihren peinlichen Verlauf. Die Operettenstaaten Deutschlands standen bis Anfang des 19. Jahrhunderts abseits, nicht aus moralischer Einsicht, sie verfügten einfach nicht über die nötige Potenz um im Konzert der Großen mitzuspielen.

Bei den folgenden Expansions-bestrebungen, die die europäischen Mächte infolge ihres militärischen und wirtschaftlichen Entwicklungsstandes und der daraus resultierenden Arroganz kultureller Hegemonie, auf die ganze Welt ausdehnten, stand der Staatskapitalismus in seiner reinsten Form Pate. Die „Staaten“ bereicherten sich, ein Reichtum der jedoch, bis er durch die Filter hierarchisch gestaffelter Raffgier sickerte, für die unteren Schichten der Untertanen nur marginal zu spüren war.

Bei den folgenden Expansions-bestrebungen, die die europäischen Mächte infolge ihres militärischen und wirtschaftlichen Entwicklungsstandes und der daraus resultierenden Arroganz kultureller Hegemonie, auf die ganze Welt ausdehnten, stand der Staatskapitalismus in seiner reinsten Form Pate. Die „Staaten“ bereicherten sich, ein Reichtum der jedoch, bis er durch die Filter hierarchisch gestaffelter Raffgier sickerte, für die unteren Schichten der Untertanen nur marginal zu spüren war.

Industrielle Revolution

Industrielle Revolution

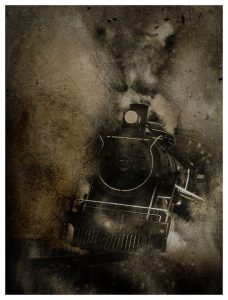

Als industrielle Revolution wird der Prozess der Einführung der Massenproduktion in Fabriken und die damit einhergehende Ablösung der zentralen Bedeutung der Agrarwirtschaft bezeichnet.

Der Beginn der industriellen Revolution wird auf das späte 18. Jahrhundert datiert. Sie nahm ihren Anfang in England und hatte sich bis Mitte des 19. Jahrhunderts in fast ganz Europa durchgesetzt. Der Begriff „Industrielle Revolution“ leitet sich unter anderem aus der Erfindung von neuen Antriebstechniken, wie der Dampfmaschine und neuer Arbeitsmaschinen, wie des mechanischen Webstuhls ab. Mit den schier unbegrenzten Möglichkeiten von mechanischen Produktionsmitteln begann eine Periode ungezügelter Industrialisierung, die bis zum heutigen Tag kaum etwas von ihrer Dynamik eingebüßt hat. Die Industrielle Revolution zeigte auf den ersten Blick eine Alternative zur Abhängigkeit von der ständisch-agrarischen Gesellschaftsordnung auf, doch führte sie die Menschen lediglich von dieser Abhängigkeit in jene von Kapitalinteressen. Die Industrielle Revolution war eine vorrangig rein wirtschaftliche Umwälzung, bei der der arbeitende Mensch, der Proletarier, vom Handwerker, Bauern oder Tagelöhner zu Produktionskapital degenerierte. Einen Vorteil barg dieser Umstand aber doch, die Möglichkeiten sein Kapital, seine Arbeitskraft zu verkaufen und zu überleben, stieg mit der fortschreitenden Industrialisierung. Zwar verelendeten die Massen nun in den Städten, doch sie konnten sich meist ernähren. In ihrer bäuerlichen Vergangenheit torkelten sie von einer Missernte in die andere, in Hungersnöte und Seuchen. Der nun aufkommende Kapitalismus hielt sein Produktionskapital weitgehend am Leben, nicht aus Humanität, sondern aus rein ökonomischen Interessen. Die Industriegesellschaft kennt, die Zeiten der Kriege ausgenommen, keinen Hunger mehr, selten noch pandemieartige Seuchen, die als wirtschaftlicher Hemmschuh mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpft werden, im Interesse des Kapitals, weniger in dem der Menschen.

Mit der industriellen Revolution setzte sich der Kapitalismus in Europa als eine Art primäres Ordnungs- und Glaubensbekenntnis fest, sinngemäß dem religiösen Vorgänger folgend „Ich glaube an das Kapital, das Allmächtige, Schöpfer des Himmels und der Erde“. Da schon Friedrich Nietzsche vermutete, dass „Gott toth sei“, benötigte der Mensch schließlich ein neues Götzenbild. Dass der überwiegende Teil der Bevölkerung, wie auch in den klerikal dominierten Epochen, wieder zu den Verlieren zählte, schien diese nur geringfügig zu stören, Hauptsache die Affen bekamen ihren Zucker.

Französische Revolution

Französische Revolution

Eine fast zur Gänze positiv zu bewertende, ideologische Um- wälzung setzte die Französische Revolution von 1789 bis 1799 mit ihrem Motto Liberté, égalité, fraternité (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) in Gang. Sie gehört zu den prägnanten, richtungs-weisenden Ereignissen der neueren europäischen Geschichte. Die Beseitigung des feudal-absolutistischen Ständestaats, die Deklaration und Umsetzung humaner Prinzipien und Ideen der Aufklärung, lösten sukzessiv immense macht- und gesellschaftspolitische Veränderungen in ganz Europa aus. Sie prägen bis heute das moderne Demokratieverständnis und waren aus heutiger Sicht bewertet, ein entscheidendes Moment für die intellektuelle Evolution Europas.

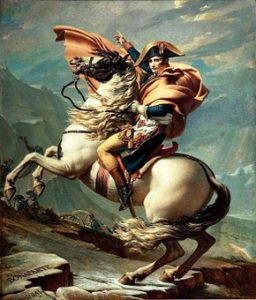

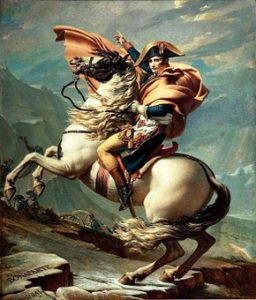

Napoleon

Napoleon

Die nachfolgende direkte und indirekter Herrschaft Napoleons über große Teile Europas nahm zeitweilig Einfluss auf den gesamten deutschsprachigen Raum. Durch die von ihm initiierte Auflösung des deutschen Reichsgebildes 1806, wurde auch die staatliche Neugestaltung Mittel-europas zu einer zentralen Frage des 19. Jahrhundert. Napoleon katapultierte damit Deutschland in sein nationales Zeitalter. Durch seine Eroberungen und Reformen fanden die Deutschen mehr denn je zueinander. Was ihm gelangt, hatte zuvor niemand erreicht: die politische Initiierung der „deutschen Nation“.

Die Ära nach Napoleons Niederlage bis zur Revolution von 1848 war eine Zeit des politischen, sozialen und wirtschaftlichen Umbruchs. Die als überwiegend positiv empfundenen Erfahrungen mit der französischen Verwaltungs- und Rechtspraxis leiteten einen nicht mehr revidierbaren gesellschaftlichen Wandel ein. Neue soziale Schichten, zuerst vor allem das Bürgertum, später auch die Arbeiterschaft, forderten ihren Platz in Staat und Gesellschaft ein. Der Adel hatte seine führende Rolle eingebüßt. Die Verelendung großer Bevölkerungsteile wirkte sich nicht nur auf die soziale Existenz der unteren Gesellschaftsschichten aus, sondern auch auf das politische Verhalten dieser Menschen. Letztendlich führten diese Missstände zu den politischen Anschauungen, die zur ideologischen Basis der radikalen demokratisch-republikanischen Kräfte wurden.

Europäische Revolutionen

Europäische Revolutionen

Als die Europäische Revolutionen von 1848/1849 werden die revolutionären Erhebungen in verschiedenen Fürstentümern Europas bezeichnet. Ein Aufbegehren gegen die verweigerte Modernisierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Herrschaftssysteme. Diese Revolutionsbewegung stellt ein Teil eines gesamteuropäischen Widerstandes gegen das „System Metternich“, das die Herrschaftsverhältnisse nach der Niederlage Napoleons im monarchistisch, feudalistischem Sinn regelte. Auch wenn dieser Widerstand nicht spontan Resultate zeigte, so bewirkte er zumindest, dass die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Veränderungen, die mit der Industriellen Revolution und der Französischen Revolution begonnen hatten, sich weiterentwickelten

Die Revolutionsbewegung von 1848/1849 war ein bedeutender Wendepunkt der europäischen Geschichte und einer der Gründe für den übersteigerten Nationalismus in den meisten Staaten Europas während der Zeit nach 1849, einer Ära der Unterdrückung, die in das Zeitalter des Imperialismus mündete.

Klaus Schneider 12.02.2017

Klaus Schneider 12.02.2017

Es gibt eine Richterskala, die in der Seismologie zum Vergleich der Stärke von Erdbeben herangezogen wird. Theoretisch ist die Richterskala nach oben unbegrenzt, die physischen Eigenschaften der Erdkruste machen aber ein Auftreten von Erdbeben der Stärke 9,5 oder höher nahezu unmöglich.

Es gibt eine Richterskala, die in der Seismologie zum Vergleich der Stärke von Erdbeben herangezogen wird. Theoretisch ist die Richterskala nach oben unbegrenzt, die physischen Eigenschaften der Erdkruste machen aber ein Auftreten von Erdbeben der Stärke 9,5 oder höher nahezu unmöglich. Klaus Schneider März 2017

Klaus Schneider März 2017 Freie Presse ist ein wesentlicher Garant einer Demokratie. Sie sorgt unter dem Grundrecht der Meinungsfreiheit für die Vielfalt von Meinungen, Ansichten, ohne die der Indoktrination einer Staatsführung, Tür und Tor offen stünde. Der Weg in ein Präsidialsystem oder eine Diktatur wäre ohne eine umfassende Information über die Machenschaften solcher Bestrebungen, kein steiniger für die politischen Strippenzieher.

Freie Presse ist ein wesentlicher Garant einer Demokratie. Sie sorgt unter dem Grundrecht der Meinungsfreiheit für die Vielfalt von Meinungen, Ansichten, ohne die der Indoktrination einer Staatsführung, Tür und Tor offen stünde. Der Weg in ein Präsidialsystem oder eine Diktatur wäre ohne eine umfassende Information über die Machenschaften solcher Bestrebungen, kein steiniger für die politischen Strippenzieher. Ein Plädoyer für ein vereintes Europa

Ein Plädoyer für ein vereintes Europa Die Europäische Union ist eine Erfolgsgeschichte, ohne Wenn und Aber. Gemessen wird ein Erfolg am erreichten Ziel, weniger an seinem Zustandekommen – und das sind siebzig Jahre Frieden, wirtschaftliche und soziale Standards, die bei aller berechtigter Kritik, weltweit Maßstäbe setzen. Was spielt es denn für eine Rolle, ob die Europäische Kommission nun die Krümmungs-radien von Bananen normiert und was den Brüssler Bürokraten noch so an Albernheiten einfiel, nehmen wir es mit Humor, lachen wir gemeinsam. Bewältigen wir auch gemeinsam die derzeitigen und kommenden Krisen dieser Welt. Sie werden kommen und kein Wilders, keine Marine Le Pen, kein Johnson, keine AfD verfügen über schlüssige Konzepte wie ihre Länder, diese unbedeutenden Kleckse auf dem Globus, in einem zerstückeltes Europa, ohne stabile Koalitionen, irgendein elementares Interesse ihres Landes global durchsetzen könnten. Es sind allesamt visionäre Dilettanten, perfide Verführer ihrer Wähler und letztendlich Vasallen einer globalen Macht, sei es nun Russland, Amerika oder China, den verbleibenden Global Players, wird Europa auf dem Altar nationalistischer Einfältigkeit geopfert. Dem europäischen Wahlvolk sollte diese Metapher zu denken geben: Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Glatteis. Beleben wir lieber dieses Europa, es ist unser Kontinent und die gemeinsame Wiege unserer Identität bei aller Verschiedenheit, die uns zu trennen scheint. Gestalten wir dieses Europa offen und frei, ein Gebilde, das sich lieben lässt, es wird sich lohnen.

Die Europäische Union ist eine Erfolgsgeschichte, ohne Wenn und Aber. Gemessen wird ein Erfolg am erreichten Ziel, weniger an seinem Zustandekommen – und das sind siebzig Jahre Frieden, wirtschaftliche und soziale Standards, die bei aller berechtigter Kritik, weltweit Maßstäbe setzen. Was spielt es denn für eine Rolle, ob die Europäische Kommission nun die Krümmungs-radien von Bananen normiert und was den Brüssler Bürokraten noch so an Albernheiten einfiel, nehmen wir es mit Humor, lachen wir gemeinsam. Bewältigen wir auch gemeinsam die derzeitigen und kommenden Krisen dieser Welt. Sie werden kommen und kein Wilders, keine Marine Le Pen, kein Johnson, keine AfD verfügen über schlüssige Konzepte wie ihre Länder, diese unbedeutenden Kleckse auf dem Globus, in einem zerstückeltes Europa, ohne stabile Koalitionen, irgendein elementares Interesse ihres Landes global durchsetzen könnten. Es sind allesamt visionäre Dilettanten, perfide Verführer ihrer Wähler und letztendlich Vasallen einer globalen Macht, sei es nun Russland, Amerika oder China, den verbleibenden Global Players, wird Europa auf dem Altar nationalistischer Einfältigkeit geopfert. Dem europäischen Wahlvolk sollte diese Metapher zu denken geben: Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Glatteis. Beleben wir lieber dieses Europa, es ist unser Kontinent und die gemeinsame Wiege unserer Identität bei aller Verschiedenheit, die uns zu trennen scheint. Gestalten wir dieses Europa offen und frei, ein Gebilde, das sich lieben lässt, es wird sich lohnen.

Mit der deutschen Einigung von 1871 entstand ein Wirtschaftsraum von erheblicher Bedeutung. Um 1900 war Deutschland auf dem Kontinent die führende Industriemacht. England, die globale führende wirtschaftliche und imperiale Macht, sah die „balance of power“ auf dem Kontinent bedroht, der Ursprung der deutsch-britischen Rivalität. Wechselnde Bündnisse der europäischen Mächte und diplomatische Winkelzüge sollten in der Folgezeit bis zum 1. Weltkrieg diese Balance sichern. Den Burgfrieden sicherte jedoch weit mehr eine wirtschaftlich fundierte Weltpolitik, in die das Deutsche Reich auf vielseitige Weise eingebunden war. Der europäische Imperialismus stand in seiner höchsten Blüte, seine Profiteure vertrugen sich, weniger aus Zuneigung, mehr aus pragmatischer Einsicht. Der Versuch scheiterte, als ein immenser Einbruch dem Globalisierungsschub ein Ende bereitete und die politischen Empfindlichkeiten, mangels gemeinsamen Interessen, wieder zusehends kollidierten. Die Staaten Europas besannen sich wieder auf die Machenschaften, wo ihre Stärken lagen, sie räumten ihrem bornierten Nationaldünkel einen „Platz an der Sonne“ ein. Der Fokus richtete sich in inniger Neigung wieder auf die Vorherrschaft in Europa.

Mit der deutschen Einigung von 1871 entstand ein Wirtschaftsraum von erheblicher Bedeutung. Um 1900 war Deutschland auf dem Kontinent die führende Industriemacht. England, die globale führende wirtschaftliche und imperiale Macht, sah die „balance of power“ auf dem Kontinent bedroht, der Ursprung der deutsch-britischen Rivalität. Wechselnde Bündnisse der europäischen Mächte und diplomatische Winkelzüge sollten in der Folgezeit bis zum 1. Weltkrieg diese Balance sichern. Den Burgfrieden sicherte jedoch weit mehr eine wirtschaftlich fundierte Weltpolitik, in die das Deutsche Reich auf vielseitige Weise eingebunden war. Der europäische Imperialismus stand in seiner höchsten Blüte, seine Profiteure vertrugen sich, weniger aus Zuneigung, mehr aus pragmatischer Einsicht. Der Versuch scheiterte, als ein immenser Einbruch dem Globalisierungsschub ein Ende bereitete und die politischen Empfindlichkeiten, mangels gemeinsamen Interessen, wieder zusehends kollidierten. Die Staaten Europas besannen sich wieder auf die Machenschaften, wo ihre Stärken lagen, sie räumten ihrem bornierten Nationaldünkel einen „Platz an der Sonne“ ein. Der Fokus richtete sich in inniger Neigung wieder auf die Vorherrschaft in Europa. Den Katastrophen des 20. Jahrhunderts standen nun Tür und Tor offen. Die populäre Vorstellung nationaler Herrlichkeiten, die Inszenierung nationaler Größe wirkte belebend auf die Menschen Europas. Ein Bypass, der geschickt eingesetzt, die Empfindlichkeiten und Verun-sicherungen der rasanten Um- widmung und Veränderung etablierter Werte ableiten und nutzbringend auffangen konnte. Die Machthaber Europas bedienten, einmal mehr, einmal weniger, sich dieser Offerte des einfach strukturierten, stumpfen Volksempfindens. Die Ritualisierung nationaler Größe wurde bis zur blamablen Lächerlichkeit inszeniert. Mit der Perfektionierung dieser Unsitte setzte sich besonders Deutschland ein Denkmal für die Ewigkeit. Vernunft, Verstand, Moral, Menschlichkeit waren hinderlich, sie lösten sich bald im großen völkischen Topf der Dummheit auf. Des Volkes Wille, so dachten die naiven Massen, sei nun die Legimitation für neue Moralitäten. Die Dummköpfe, sie folgten lediglich einer vulgären Suggestion der Rattenfänger ihrer Zeit. Rattenfänger mit marginal visionärerem Weit- und Überblick und völlig entblößt von jeder humanen Qualität. Das Resultat verantwortungslosem Nationalismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts kann sich sehen lassen, in 31 Jahren waren 70 000 000 Tote (in Worten siebzig Millionen) für nationale und rassistische Entgleisungen der Gesellschaften zu beklagen.

Den Katastrophen des 20. Jahrhunderts standen nun Tür und Tor offen. Die populäre Vorstellung nationaler Herrlichkeiten, die Inszenierung nationaler Größe wirkte belebend auf die Menschen Europas. Ein Bypass, der geschickt eingesetzt, die Empfindlichkeiten und Verun-sicherungen der rasanten Um- widmung und Veränderung etablierter Werte ableiten und nutzbringend auffangen konnte. Die Machthaber Europas bedienten, einmal mehr, einmal weniger, sich dieser Offerte des einfach strukturierten, stumpfen Volksempfindens. Die Ritualisierung nationaler Größe wurde bis zur blamablen Lächerlichkeit inszeniert. Mit der Perfektionierung dieser Unsitte setzte sich besonders Deutschland ein Denkmal für die Ewigkeit. Vernunft, Verstand, Moral, Menschlichkeit waren hinderlich, sie lösten sich bald im großen völkischen Topf der Dummheit auf. Des Volkes Wille, so dachten die naiven Massen, sei nun die Legimitation für neue Moralitäten. Die Dummköpfe, sie folgten lediglich einer vulgären Suggestion der Rattenfänger ihrer Zeit. Rattenfänger mit marginal visionärerem Weit- und Überblick und völlig entblößt von jeder humanen Qualität. Das Resultat verantwortungslosem Nationalismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts kann sich sehen lassen, in 31 Jahren waren 70 000 000 Tote (in Worten siebzig Millionen) für nationale und rassistische Entgleisungen der Gesellschaften zu beklagen. Europa war zerstört, die Sieger, nach kurzem Siegestaumel von der unschönen Realität eines zerstörten Kontinents eingeholt, fanden sich in der Gemeinschaft desillusionierter, Sieger wie Verlierer wieder. 70 Millionen Tote, unbeschreibliches Leid, ein zerstörter Kontinent und der Verlust globaler Bedeutung. Der horrende Preis für nationalistische Arroganz und Dummheit: Zerstörung, Leid, Tod und die Reduktion menschlicher Würde bis zur Unkenntlichkeit. War das lehrreich genug um künftigen Generationen aufzuzeigen in welchen Ideologien die Lösungen für ein friedliches Europa zu suchen sind?

Europa war zerstört, die Sieger, nach kurzem Siegestaumel von der unschönen Realität eines zerstörten Kontinents eingeholt, fanden sich in der Gemeinschaft desillusionierter, Sieger wie Verlierer wieder. 70 Millionen Tote, unbeschreibliches Leid, ein zerstörter Kontinent und der Verlust globaler Bedeutung. Der horrende Preis für nationalistische Arroganz und Dummheit: Zerstörung, Leid, Tod und die Reduktion menschlicher Würde bis zur Unkenntlichkeit. War das lehrreich genug um künftigen Generationen aufzuzeigen in welchen Ideologien die Lösungen für ein friedliches Europa zu suchen sind?

Bei den folgenden Expansions-bestrebungen, die die europäischen Mächte infolge ihres militärischen und wirtschaftlichen Entwicklungsstandes und der daraus resultierenden Arroganz kultureller Hegemonie, auf die ganze Welt ausdehnten, stand der Staatskapitalismus in seiner reinsten Form Pate. Die „Staaten“ bereicherten sich, ein Reichtum der jedoch, bis er durch die Filter hierarchisch gestaffelter Raffgier sickerte, für die unteren Schichten der Untertanen nur marginal zu spüren war.

Bei den folgenden Expansions-bestrebungen, die die europäischen Mächte infolge ihres militärischen und wirtschaftlichen Entwicklungsstandes und der daraus resultierenden Arroganz kultureller Hegemonie, auf die ganze Welt ausdehnten, stand der Staatskapitalismus in seiner reinsten Form Pate. Die „Staaten“ bereicherten sich, ein Reichtum der jedoch, bis er durch die Filter hierarchisch gestaffelter Raffgier sickerte, für die unteren Schichten der Untertanen nur marginal zu spüren war.